|

自从1983年第一届春晚上线以来,就成为了人们印象中家家户户除夕之夜必看的保留项目。普天同庆、天下同乐,也一贯是春晚宣传的重要概念。 一家人就是要整整齐齐吃年夜饭 然后一起看春晚 (图片来自:YouTube@梨花看世界)▼

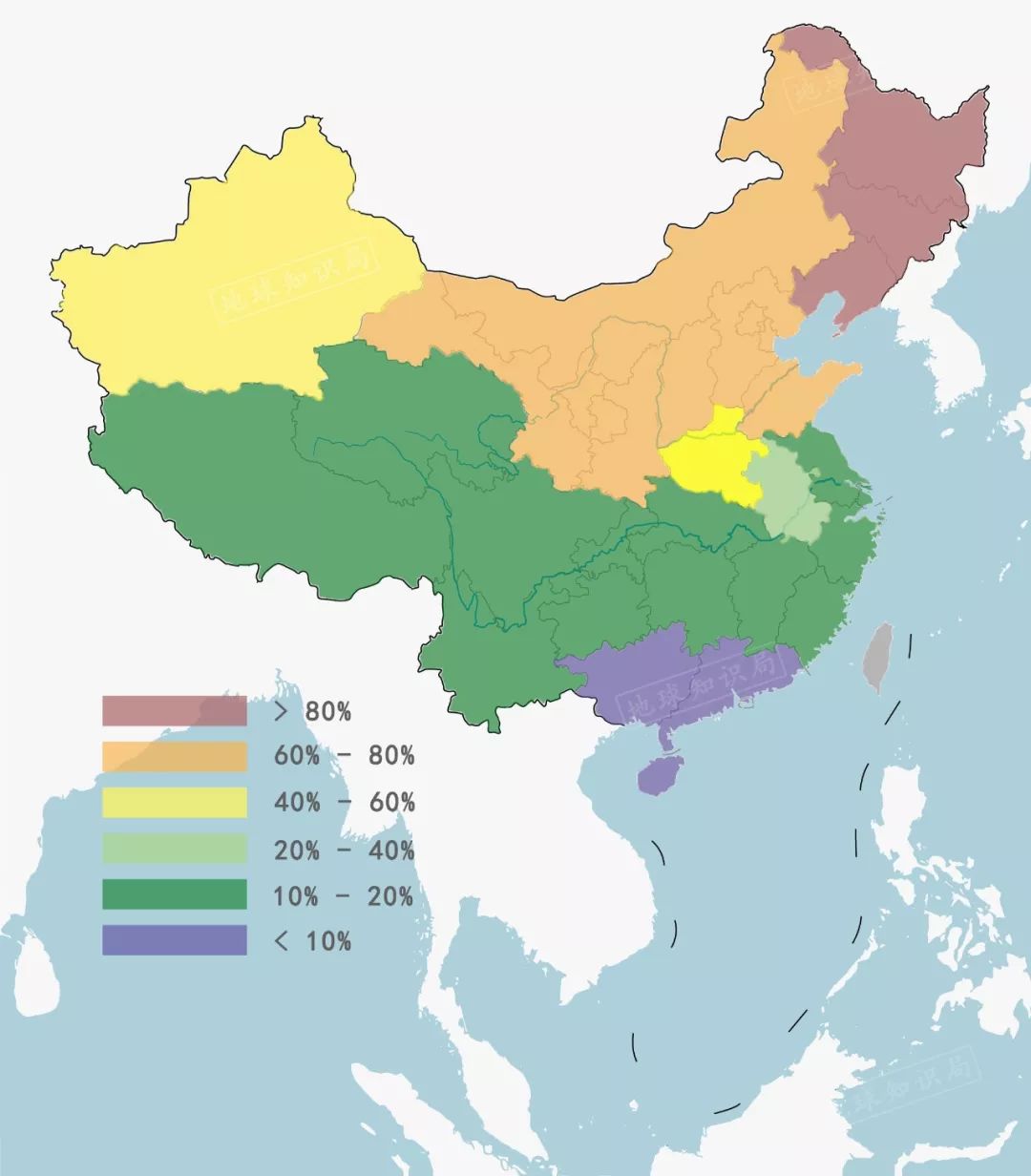

但事实上,南北方人看春晚的兴趣大相径庭。有调查现实,春晚收视率由北向南逐渐递减,越往南去的中国人对春晚的兴趣越低。很多南方人都对看春晚露出了迷惑而嫌弃的表情,这背后的原因却有些复杂。 南方人究竟为什么不爱看春晚呢? 满脸迷惑的南方人 多年前,网上就流传着一张中国春晚收视率图。从图上可以明显看出来春晚的受欢迎程度由北向南递减:由东北进入关内是一道坎,华北进入长江流域是一道坎,从华中进入岭南又是一道坎。 (数据来源自网络)▼

其实这张图传递的信息还不够惊人,因为在海南这个南陲省份,春晚的收视率其实只停留在1%左右,比之东北高达80%左右的收视率,几乎可以忽略不计。本当具有全国性的春晚,事实上成为了北方人的节目,在南方缺乏影响力。 南方人对春晚节目本身的迷惑,是春晚在南方吃不开的重要原因之一。 有点看不懂他们在干嘛 (图片来自:CCTV@春晚)▼

春晚节目,尤其是语言类节目的一个明显的特征,就是北方节目的强势。比如曾经作为语言类节目扛把子的相声,看似具有全国性,但其实是一门发源于京津一带的艺术。被东北演员发扬光大的小品就更不用说了。虽然也有上海、湖南、四川等地选派的南派语言节目入选,但多数只作为点缀或者干脆没有过审,比例与北方节目不可同日而语。 语言类节目吸引观众,靠的是能产生共鸣的幽默感。这不仅需要语言上的共通性,还需要演员与观众间无需解释的文化默契。对于语言差别明显、文化习惯差异巨大的南北方人来说,看对方的幽默节目,无异于观看国外脱口秀,笑不出来才是常态。 河南人岳云鹏和北京人孙越的普通话谁都听得懂 但要领会到梗的精髓对于南方观众就有点困难了 (图片来自:YouTube@CCTV春晚)▼

另一重原因可能是春晚所表达的年俗、年味也都偏重北方,对南方的展示有限,难以获得南方观众的认同。 比如春晚中最常见的年味意象就是吃饺子,不仅是吃,前期还有擀皮、剁馅、包制等不同的工序。这是典型的北方习俗,甚至可以更精确地说是东北习俗,因为即使同样是北方面食,其他地区也未必就要自己包白菜肉的饺子,胶东人包海鲜饺子,华北人蒸花馍,各有不同。 不同人家包饺子的手法还不一样 (图片@图虫·创意)▼

至于南方,吃的是元宵年糕,就算吃饺子也不会自己擀皮。对他们来说,春晚里的场景看上去只是行为艺术,很难产生共鸣。 更糟糕的是,即使春晚里勉强出现了南方人或者南方节目,他们的形象也大多不太美妙。 比如来自辽宁的巩汉林老师是春晚常客中最爱扮演南方人的,可能是因为他清瘦的外形看上去够南方。于是他的角色经常学习南方的口音,平翘舌音不分——虽然你很难断定角色究竟是长三角人士还是珠三角人士。而在人物的塑造上,他的这类角色也往往是精明、拜金的,比如《如此包装》里祸害评戏的经纪人、《装修》里为了省一块一坐车花了七十七买钉子的业主等等。 "这在我们农村,就是脑子叫驴给踢了" 南方人看到怎么高兴的起来 (图片来自:CCTV@春晚)▼

高级的喜剧应是将一个普通人置于特殊的环境中,以剧情传达欢乐,用口音和刻板形象制造的笑点本就有歧视之嫌疑。 当然春晚上也会有本山老师饰演的东北农民、蔡明老师饰演的北京大妈、孙涛老师饰演的山东保安等倒口形象。但他们的人物设定往往是正面的,南方角色的形象却经常是被批判的对象。 南方人听到了不标准的乡音,还看到了负面的人设,不仅不会开心,还会觉得被冒犯,最终选择换台也不足为奇。 新民俗不如老民俗 以上是对春晚节目不讨南方观众喜爱原因的探讨。但仅仅看到这一层还是浅了,因为春晚作为一种“年俗”,竞争对象不仅是各地方台的春晚,还有一些地方除夕传统活动。活动内容越丰富,参与条件越好,人们留在家里看电视的动力就越不足。 北方,尤其是东北,春节期间气候苦寒,人们不太愿意做室外活动。很多年轻人已经连走亲访友的动力都没有了。一家人其乐融融地围坐在炕上,干吃乱炖,唠家常有些冷清,打开电视用春晚当背景音是不错的选择,收视率也水涨船高。 我应该在屋里 不应该在雪里 (图片@图虫·创意)▼

可在南方,传统活动因气候和文化环境而选择众多,春晚的竞争力明显不足。 这方面春晚收视率垫底的广东人是有发言权的。 从腊月底开始,广东的花街就开始陆续摆摊了。在省会广州,12区各个都有自己的花街花市,挤得人山人海,水泄不通。潮汕老板们出门买金桔树配公司、大学生买桃花配对象、戴着红丝巾的阿姨买兰花配自己,这时候造访广州才会知道为什么这座城市又叫花城。 这些鲜花在东北室外活不过三小时 也就在广东依旧鲜艳美丽 (图片@图虫·创意)▼

花街提供的也不仅仅是花市。舞龙舞狮、彩灯夜秀、小吃玩具应有尽有,一家老小都能在花市里找到想要的娱乐,春节广东10℃以上的气温也让户外活动令人舒适,自然不用再看电视。 温度适宜去赶个热闹,再好不过 (图片@图虫·创意)▼

长江流域春节期间的气候没有广东那么宜人,但人们还是有逛庙会、赏灯的习惯。如果嫌冷不愿意出门,那摆上一桌麻将也算是传统艺能。从上游的四川、重庆,到下游的上海,过年期间的家庭麻将聚会是一年里最让人期待的保留项目。 等一个清龙七对 (图片@图虫·创意)▼

一旦吃杠碰走起来,谁还想看春晚呢? 在种种室内外活动中,春晚作为一个新年节目提供的社交和娱乐功能在南方被大大稀释,进一步挤压了它在南方的存在感,很难称之为具有群众基础的“民俗”。 这次南方人也不能错过 看来,南方人不爱看春晚的原因是多种多样的。对春晚节目难以理解、对春晚梗的社交价值怀疑,以及更为丰富的传统活动,大大影响了南方人看春晚的动机。 而春晚也有春晚的困难。由于南方方言众多、内部文化差异也很巨大,希望能让全国观众都能看懂的春晚也很难引入南方的节目——用吴语节目福建人看不懂,用粤语节目四川人看不懂,节目的全国性仍然很难保证,只能在戏称为“厕所时间”的梨园集合里勉强放一些地方戏曲凑数。 还不如出去逛逛庙会得了 (图片@图虫·创意)▼

这种双向影响,让春晚在南方的收视进入了一个负反馈循环,仅靠节目本身恐怕很难提振。作为中国新年俗的春晚需要一些新鲜血液带活它的全国性。 而曾与春晚深度合作的淘宝,或许能用自己的行动去改写春晚北强南弱的格局。 2018年,淘宝第一次在春晚上开通了抢红包活动,通过春晚这个展示窗口向全国人民发放总额超过10亿元的现金红包和实物奖品,还清空了1000名幸运观众的购物车。 为了加强年轻人和家人的互动,这次抽奖初试还引入了亲情账号,年轻人可以和父母绑定账号,一人中奖全家中奖,不仅让春晚一夜焕发年轻力量,还让坐在电视机前的6000万家庭有了更密切的交流。很多爸爸妈妈都缠着年轻的儿女教自己怎么绑淘宝,影响还会持续到第二天,亲戚朋友们闻讯也赶来学习。 春晚的电视机前,因为这些活动,真正有了阖家交流的团圆味。 节目有南北差异,可抢红包没有,亲情联系更没有。在淘宝的带动下,南北方观众终于在春晚上共享了同一份期待、同一份快乐,也让春晚的南北方热度变得均衡。 今年春晚,淘宝又来了! 1月11日,淘宝和央视总台联合官宣,淘宝成为鼠年春晚的独家电商合作伙伴,清空的购物车比2018年第一次合作翻了50倍,到了惊人的5万个!

这谁扛得住啊? 这还没完,聚划算也正式进军春晚,把聚划算百亿补贴带进了节目,当天发放价值10亿的补贴,是春晚历史上手笔最大的电商补贴。而整个春节期间,聚划算也要把百亿补贴进行到底,总计要发出20亿的补贴。

看来淘宝的小伙伴们真是立志把领福利打造成中国人的新年俗了。南方的朋友们,这个看春晚的理由可还足够? 有什么想要的东西就赶紧提前装车,乖乖等着在春晚上抽奖吧。没有什么愿望是看一次春晚上的淘宝不能实现的,如果有,那就再看一次!

|