|

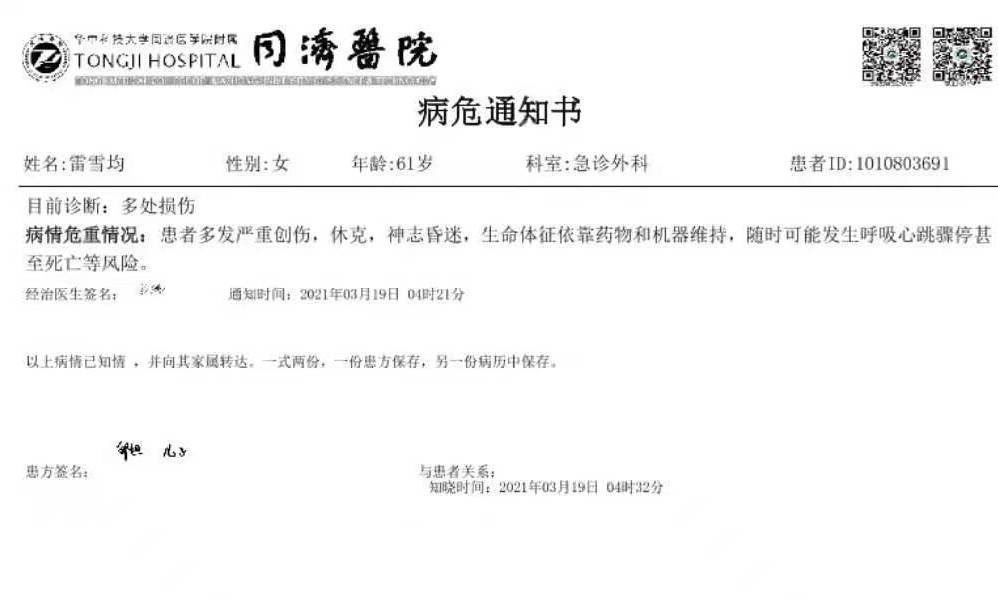

摘要:如果不是提前了20分钟,雷雪均或许就不会遭遇这场无妄之灾。两个多月前,61岁的她在下班途中,一个年轻男子从十楼坠落。雷雪均是在时间缝隙里顽强讨生活的女人,却偏偏被这个决意寻死的年轻人砸中。这场无妄之灾彻底改变了两个人的命运,跳楼男人当场死亡,她的余生将在轮椅上度过。 一个赶时间的上午 陌生男人从天而降,砸中雷雪均的那个上午,她比往常提前了20分钟下班,为了赶到下一个雇主家煮饭。这份额外的工钱,能让她给孙子多做几顿有肉有蛋的汤饭。 那个上午,雷雪均一直在赶时间。她要在医生护士上班前,清理门急诊综合大楼一整层的卫生,倒掉20多个垃圾桶里的隔夜垃圾;还要周旋于几百名病号之间,擦洗掉他们留下的脚印、食品垃圾,以及呕吐物。 在湖北咸宁崇阳县中医院做了四年保洁,雷雪均总是这么匆忙,连缝隙里的时间都被填满了。午休时,她出去兼职做饭;上晚班前要把晚饭给孙子煮好;剩下的空闲时间还要到医院门口卖口罩,每卖出一个,至少能赚8毛钱。直到晚上9点,才能结束这一天的活计。 陀螺一般的生活,透支了她的身体。过了年,雷雪均总感到疲惫。10岁的小孙子邹宁回忆,最近奶奶早上总是起不来,要趁着他洗漱的时候再躺一会儿。对于这个61岁的老人来说,连一个懒觉都是奢侈的。 出事那天早上,细雨纷扬,雷雪均送孙子上学,祖孙俩在崇阳大道的彩虹天桥分别。雷雪均照常叮嘱他:要好好学习,不要和同学打架。 邹宁突然想起来,不久前在医院,雷雪均的脚被车轮碾过,疼了好几天。他转身大喊:“奶奶,你在医院也要注意安全。”这是邹宁最后一次见到雷雪均了。她摆摆手,没有停下脚步,身穿红色棉袄的身影迅速汇进滚滚人流当中。 那天本是发工资的日子。一个护士回忆,雷雪均小心翼翼地将钱装进红色棉袄的衣兜子里。这1500块钱,她要生活吃饭,给孙子做营养餐、缴学杂费,要偿还债务,给二儿子治病,又想着攒钱给三个儿子娶媳妇。 能省的地方就省一点。为了给家里节省烧水的电费,每天中午和下午下班前,她总要从医院捎一壶热水带回家。那天,她照常提着粉色塑料外壳的热水瓶,乘电梯上了六楼开水间。 返回一楼,电梯门打开,一个30岁出头的年轻男人走进来,狠狠撞了一下雷雪均的肩膀。电梯门重新合上,雷雪均像往常那样,迈出门诊大楼。 大楼对面,一个保安和护士正在聊天。50多岁的保安瞟了外面一眼,那个“老婆子”又出现了。她有点胖,每天中午都提着一个硕大的粉色热水瓶,出现在对面大楼的墙角,然后又匆忙地消失在拐角的台阶处。 与此同时,台阶上方的高空闪过一个“黑色物体”。护士看到了,“这么大的东西往下扔,要是砸到人怎么办?”保安也附和,“高空抛物是违法的。” 话音刚落,“砰”的一声巨响传来。 医院门口香烟铺的老板娘从柜台后面站了起来。她看到,十多米外的空地上,一个人面朝上,一个人面朝下,都躺在地上。她认出粉色的热水瓶碎片,“是那个老婆子的”。她原以为是热水瓶炸了,后来才知道这是一起由跳楼引发的无妄之灾。 3月18日上午,电梯里与雷雪均擦肩而过的那个男子,从崇阳县中医院门诊大楼10楼跳下,砸中刚刚下班的雷雪均。向下的冲击力,先是劈开她后脑勺扎起的小辫子,连带那件红色的棉袄后背也裂开一道缝,露出里面白色的棉花。 护士长王素阳赶来抢救,她小心地将雷雪均翻过身来,轻轻拨开披散的头发,擦去脸上的血迹,连续喊了几声“雷娭毑”(注:当地对老年人的尊称,发音为āi jiě)。没有任何回应。王素阳看了一眼躺在旁边、没有生命迹像的年轻男人,他穿着深色西装,“脸上没有血迹,看起来很干净”。 雷雪均被送往崇阳县人民医院抢救。临近12点钟,她衣兜里的手机响了。王素阳替她接起来。一个女人的声音传来:“你今天怎么还没来做饭啊?” 倒霉的女人 相识4年,王素阳已经习惯雷雪均的大嗓门了。最初,她对这个乡下女人的印象不大好——不爱干净,鞋底跟抹了泥一样,脏兮兮的,还总是直接用手掏捡垃圾;手脚虽快,干活却很粗糙,卫生死角经常都照顾不到。 王素阳一点一点教她,上班前要擦干净鞋,手要勤快地洗,还专门给她买了3把火钳,让她学会夹垃圾。 时日渐长,她发现雷雪均也是个热心肠。病人腾不出手,她主动给人掀门帘、打热水,看到人家夫妻吵架,也要凑上去劝两嘴。 最大的缺点就是“把钱看得太重”。疫情后,这里的清洁工都在卖口罩贴补家用。王素阳劝雷雪均,不要跟别人抢,就在门诊大楼卖,可雷雪均为了多挣点,还是跑到其它病区抢生意,最后把关系都闹僵了。 王素阳能理解她。她知道,雷雪均不属于被命运眷顾的人。她在老家只有几间土坯房,是村里数一数二的穷。丈夫年轻时身体就不好,主要靠她一个人,拉扯三个儿子长大。 2011年,为了方便小孙子读书,一家人凑钱在县城买了一套小产权房,就在离医院不到一公里的七星岭。这里算是城中村,道路错综复杂,上坡又下坡,小巷之外还有小巷。雷雪均的家,就藏在某个短下坡最深处,一栋五层自建房的顶层,白天要是不开灯,房子里只能看得到人的剪影。不过,好歹是三室一厅,也算一个安居地。 本以为生活快熬到了头。结果,大儿子的媳妇跑了,带走家里的存款,留下不满2岁的邹宁;二儿子做了肝胆切除手术,花去10多万。如今10年过去了,15万的房款,迟迟没有还清,她身上背负的债务却越来越重。 每天早上,她喝白开水就花生米当早餐;中午要来不及,就在食堂打一碗白米饭,配着不要钱的大锅菜汤填饱肚子。平时在菜店,每回只买2、3个鸡蛋,外加一小把挂面,几乎不超过10块钱。 看她不容易,医院里的人也会帮衬一把。停车场原来归她清扫,王素阳看她辛苦,把这份活给了别人。平日里,护士们要是加餐,也会多给雷雪均买一份。出事那一天,保洁管理员专门给雷雪均带了一个牛肉饼当早餐。就像小孩初尝糖果时的兴奋,她惊喜地说,“太好吃了,我从来没吃过这么好吃的东西。” 从年轻到现在,三十多年了,雷雪均为这个家操碎了心。但她生性乐观,有消解苦难的一套方式:逢人就倾诉。上班的路几百米,沿途菜店、肉店、理发店、粮油店的老板,几乎都知道她的故事。跟随这些讲述,她眼眶里的泪水滚落,受过的苦似乎能够就此散去,让她能喘息片刻。 但她和她的家人从来没倒下过。出事的时候,雷雪均60岁的老伴正在武汉工地做零工,大儿子在江苏给人家装空调,二儿子在打工的餐馆备菜,小儿子刚结束电器厂连续12小时的夜班。 这两年,生活正在走进正轨。二儿子身体逐渐好转,小孙子长大了,要是考试得100分,雷雪均就给奖励5块钱“巨款”;她喜欢看《中国诗词大会》和教人识字的动画片,照着电视上的讲解,用硬笔和方格本子,一笔一划学写字。 她刚喘过气来,厄运再次降临,根据医院的诊断书,雷雪均颅脑损伤,全身肋骨、肩胛骨等多处骨折,双肺也被挫伤,最严重的是,她的脊柱骨折伴脊髓损伤。 这一次,她再也站不起来了。  雷雪均的病危通知书。 雷雪均的病危通知书。下坠的男人 接到警察打来的电话前,庞阳的父亲正打算准备儿子的午饭。那一天庞阳休息。庞父11点半下班,发现家中无人,给儿子打了几通电话,都没人接。屋里的灯没熄,大门的钥匙还留在锁孔上,他判断走得挺急的,“应该走不远”。 崇阳县中医院的保安事后从监控中看到,当天上午,他从医院的北门进去,先在住院部门口买了一个口罩,进去兜了一圈出来,又踱到对面的门诊大楼,乘电梯到9楼,又爬到10楼。通往天台的门被封死了,他就从10楼的窗户一跃而下,当场死亡。 32岁的庞阳是县城一家民营医院的收费员,合同工,每个月工资2000多块。和雷雪均一样,他也住在人员混杂的七星岭。 伯父庞玉峰回忆,事发前一天,因为胳膊疼,庞阳的奶奶曾到他工作的医院看病。她回忆,当时庞阳穿着白大褂,帮忙拿药,揉着她的手臂,叮嘱她要“好好治”。 老人没察觉到任何异常,跟往常一样,这个孙子依然“很热心”。 每年,庞阳都会跟着父亲回几趟老家,遇上农忙时节,他还会下水田,帮伯父采摘莲蓬。他还有一个姐姐、一个哥哥,都在银行工作。只有庞阳,从武汉的大学毕业后,回到县城,在一家物业公司当了两年保安,先在大门站岗,后来又调到监控室。 庞父对儿子有些担忧:快30岁了,工作不稳定,婚事也没着落。 民营医院的一个保安回忆,庞阳也有过迷茫。疫情期间,两人一起在医院门口站岗,庞阳整天念叨,“怎么还不发工资?”他劝庞阳,这么年轻,换个好点的工作。庞阳沉默了。 保安这样评价庞阳,“有点自卑”。聊天的时候,不熟悉的人一加进来,他就立马安静,掏出一半的烟,也会缩回去。在保安的记忆里,只有聊到历史和政治,庞阳偶尔才会显露出性格的棱角,意见不合时,跟人争得面红耳赤。 在这个拥有50多万人口的小县城里,他一个人走路上下班,为了省钱,中午有时候也要回家吃饭。沿途,他会路过崇阳大桥,桥下河水静静流淌。如今,关于这个年轻人的记忆也几乎快被带走了。“身高1米7多,很瘦,戴着一副眼镜。”他的同事既记不清他的发型,说起他的名字,都要愣几秒才想起来。 死前,他没有留下任何字条。为什么跳楼?为什么跑去中医院?伯父庞玉峰说,这也是亲人的困惑。家人曾试着修复他的手机,但摔得稀烂了。他的死变成了一个谜。  事发地点,当时雷雪均和庞阳分别躺在内线两侧 事发地点,当时雷雪均和庞阳分别躺在内线两侧债务与坟头 两个多月过去了。崇阳县中医院门急诊综合大楼一层的工具间里,扫把、拖把、火钳子、垃圾桶,依旧有秩序地摆列着。如今,它们已经拥有了新主人。事发后两三天,保洁公司派出新人接管这块区域的卫生。护士和医生都夸赞这个新人,“做得蛮不错”。 崇阳县城也回归了平静。七星岭起伏不平的路面,少了两个行走的人,烟火气也没有减损半分,依旧是天还没亮,面店粉店、包子铺的热气就已经腾起来。小城的人们失去了谈论的兴致,都摆摆手,“过去那么久了,还提它做什么?”稍微熟识雷雪均的,感叹一句,她命苦,语气不带太多情绪。  新的保洁正在清理地板。 新的保洁正在清理地板。距离县城约5公里的村庄,庞阳的坟墓就掩藏在青青秧苗之中。伯父说,他的父母已无心继续工作,决定提前退休,到外地投靠大儿子了。 4月中旬,昏迷了20多天后,雷雪均终于醒了。强悍的生命力,让她很快恢复活力,常跟护士、病友唠嗑说笑。心里记挂着小孙子,她在视频里总是嘱咐大儿子,要做有营养的汤和饭。 陪床的小儿子还是感觉到母亲有些不一样了。不止是消瘦,神志也不大清楚,一句话反复问,我这是在哪里? 没人敢告诉她截瘫的事,不过,他察觉母亲已经有心理准备了。她总在病床上念叨着,只要能让我站起来就行,我不想拖累你们。 不敢让她知道的,还有医疗费。这个家重新被掏空了,还背上十几万的债务。作为长子,邹武凯负责筹钱、打官司。亲戚们都借遍了,同济医院素不相识的同乡护工也主动垫了3000块钱。 邹武凯曾试图寻找过庞阳的家人。到他父母工作的单位找过几次,但始终没有见到人,只拿到单位员工给雷雪均募捐的3000元。 事实上,2019年,湖南长沙和四川眉山也发生过类似案件,自杀者的家属被法院要求承担相应的赔偿。但这是由于两个坠楼者都不具备完全民事行为能力,家属作为监护人,必须承担侵权赔偿责任。根据现有判例,当坠楼者具备完全民事行为能力,只能由本人赔偿,如若其死亡,应当在其遗产范围内承担赔偿责任。邹武凯听律师说,庞阳尚未成家,多半也没什么遗产。 5月10日,崇阳县人民法院出具《民事裁定书》,要求雷雪均所在的物业公司支付20万医疗费。目前,雷雪均家人称只拿到了5万元。 这家人的生活彻底发生了改变。小儿子辞掉工作照顾母亲;大儿子邹武凯也丢了那份安装空调的活,作为这个家的经济主力之一,他没法外出打工了。 就连小孙子邹宁都明显察觉到了变化。放学回家,奶奶在厨房忙活的身影消失了,餐桌上再也没有他喜欢的鸡蛋汤。每天晚上,这个10岁的小男孩紧闭双眼,听到父亲一个接一个地打电话,内容都是在借钱。 版权声明:本文所有内容著作权归属极昼工作室,未经书面许可,不得转载、摘编或以其他形式使用,另有声明除外 (除雷雪均、王素阳外,文中人物均为化名)文|蔡家欣

|